TOPICS

学生インタビューにお答えしました!

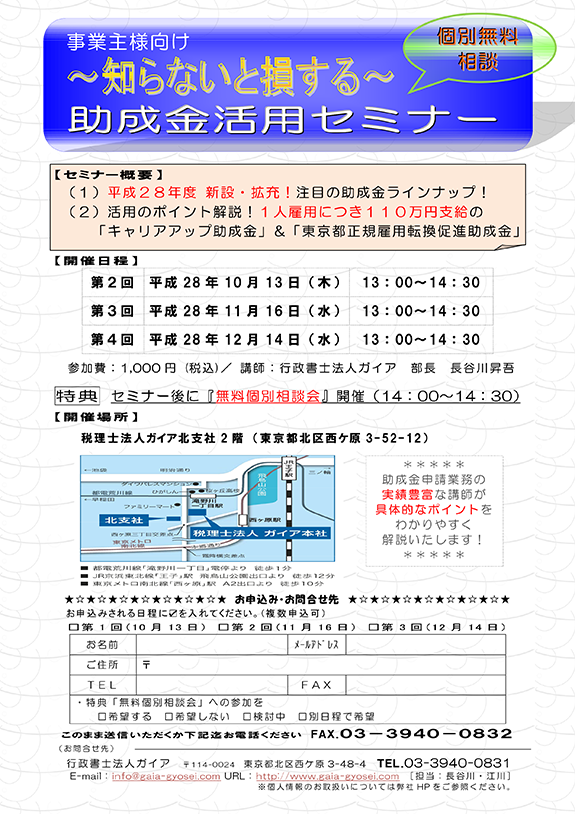

事業主様向け助成金セミナー開催のお知らせ(H28.10.13)

事業主様向けに助成金セミナーを開催いたします!

題して「~知らないと損する~助成金活用セミナー」

随時お申込み受付中です!

詳しくはこちら をご覧ください

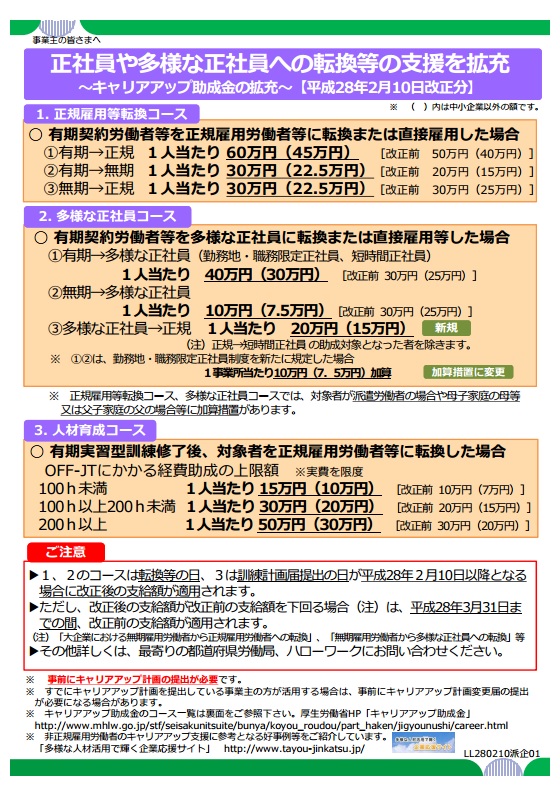

キャリアアップ助成金拡充のお知らせ(H28.2.10)

正社員や多様な正社員への転換等を支援するキャリアアップ助成金が

1人あたり最大60万円に増額(拡充)されました!

詳しくはこちら をご覧ください

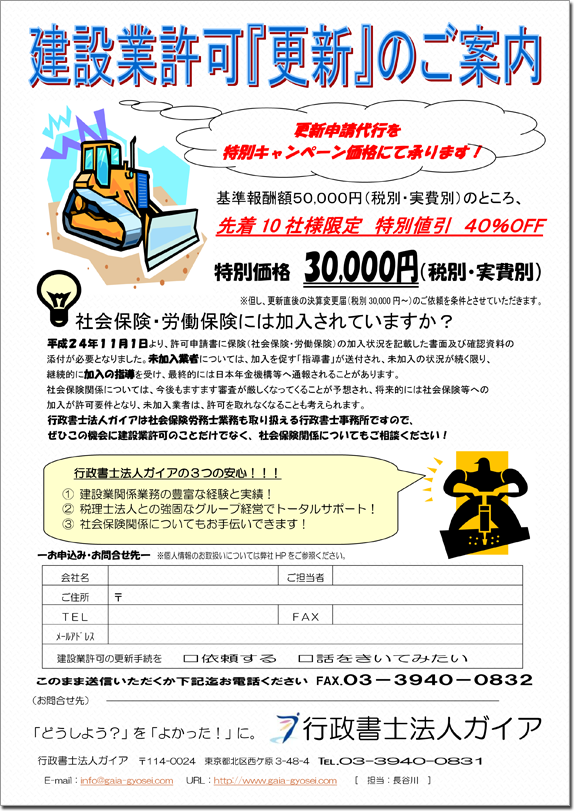

建設業許可「更新」のご案内(H26.04.25)

非摘出子(結婚していない男女間の子)の相続分規定は違憲 (H25.11.22)

平成25年9月4日、最高裁判所は、平成13年7月と同年11月に死亡された方の遺産相続をめぐり、結婚していない男女間の子(非嫡出子)側が法律上の夫婦の子(嫡出子)と同じ割合での相続を求めていた2件の遺産分割審判事件において、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であると定める民法第900条第4号但書の規定(以下「本件規定」)が、法の下の平等等を定めた憲法第14条に違反するとの初の判断(以下「本決定」)を示しました。

これまで最高裁判所は、「本件規定は、法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえない。」として、平成7年7月の同決定以降、一貫してこの理由に基づき合憲としてきましたが、本決定では、

(1)日本社会に法律婚制度は定着しているが、家族の形態は多様化している。

(2)父母が婚姻関係にないという子にとって選択の余地のない理由で不利益を及ぼすことは許されない。

とし、本決定の理由の骨子は、次のとおりとなります。

| ①本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法第14条第1項に違反していた。 ②本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。 |

以上のとおり、合憲とした理由、違憲とされた理由、どちらにも合理性があると言え、賛否両論あると想像されますが、いずれにせよ、本件規定が違憲とされた今、今後発生する相続ないし平成13年7月以降に開始した相続で未分割の財産の遺産分割を行うにあたっては、法定相続分は本決定に従うこととなると思われます。なお、不動産登記を管轄する法務省では、本決定当日に本件に該当する事案については、法務省民事局宛に照会するようにとの事務連絡がなされています。また、本件規定の改廃をめぐっては、平成25年11月12日の閣議で、本件規定を削除する内容の民法改正案が決定され、近く成立する見通しです。本件については、引続き、今後の動向を注目しておく必要があります。

| [参考条文] 【民法】第900条・第4号(第1号から第3号まで省略) 子、直径存続又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 【憲法】第14条・第1項(第2項及び第3項省略) すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |

「相続」を「争族」にしないために

平成27年の相続税改正を目前に控え、「相続」に関する情報が新聞紙上やテレビなどのメディアでも数多く取り上げられ、「相続」というキーワードを頻繁に見たり聞いたりするようになり、「相続」について、私たちの身近な問題として関心が高まっています。

近時、特に関心を集め、重要性を増しているのが、『遺言』といえます。『遺言』の件数は、平成24年には年間10万件超に上り、10年前に比べて約1.4倍に増加しており、『遺言』を作成される方は年々増加しています。『遺言』を作成する最大のメリットは、自分の財産を誰に相続させるか(又は遺贈するか)を自分自身で決められること、そしてそれが、相続における争いを防ぐ、ということです。

「相続」が「争族」とならないよう、相続におけるトラブルを回避するには、『遺言』のほかに手段はないでしょう。

去る平成25年9月4日には、結婚していない男女間の子ども(いわゆる婚外子)の法定相続分が結婚している夫婦間の子どもの半分とする民法の規定が憲法に違反しているとする、最高裁判所の決定が出ましたね。これについては、今後の動向を引続き注目していく必要がありますが、『遺言』の重要性は、ますます高くなってくると考えられます。

このほか、相続でもめる原因のひとつに、相続人の1人が献身的に故人の介護や身の回りの世話をしていたのに対し、一方で他の相続人はそういったことを一切しておらず、法定相続分で平等に分けようと後者の相続人が主張したとき、前者の相続人は到底納得できないというケースがあります。民法第904条の2には、「・・・被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、・・(中略)・・法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」という規定がありますが、実際にこの寄与分が認められるケースは極めて稀のようです。

そうなるとやはり、『遺言』で備えをしておくことが必要となってきますね。

行政書士法人ガイアでは、「争族」を回避するための、遺言書の作成から保管、遺言執行による遺産の名義変更まで、一括して請け負うサービスを行っています。初回のご相談は無料ですので、是非この機会に当行政書士法人ガイアにご相談ください。 また、「争族」にしない『遺言』『相続』セミナーを定期的に開催しています。

開催日程についてはお問合わせください。

| ◆遺言書作成サービス 10万5千円~(消費税別)+実費5万円~(公証人手数料等) ◆遺言執行サービス 遺産総額の1%相当額(消費税別) ※但し、最低報酬額として、遺産総額の1%相当額が42万円に 満たないときは、42万円(消費税別)とします。 [参考]信託銀行等の報酬額の相場は、遺産の約3%(最低報酬額105万円)です。 |

What's New

NEW 2025.04.10

スタッフ紹介を更新いたしました。

2025.03.03

スタッフ紹介を更新いたしました。

2024.06.25

スタッフ紹介を更新いたしました。

2024.06.03

スタッフ紹介を更新いたしました。

2024.03.01

スタッフ紹介を更新いたしました。

2021.07.14

スタッフ紹介を更新いたしました。

2021.04.08

スタッフ紹介を更新いたしました。

2021.01.13

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.11.12

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.10.26

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.09.09

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.8.18

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.8.7

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.7.21

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.7.2

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.6.9

スタッフ紹介を更新いたしました。

2020.4.16

スタッフ紹介を更新いたしました。

2019.7.23

スタッフ紹介を更新いたしました。

2017.8.7

採用情報を更新いたしました。

2017.4.19

建設業許可サポートを更新いたしました。

2016.12.26

12月14日に開催されたセミナー報告をUPしました!

~知らないと損する~助成金活用セミナーの第1回を開催しました!!

2016.11.22

助成金活用セミナー12月14日に開催! 随時申し込み受付中!

2016.10.11

助成金活用セミナー11月16日に開催!

随時申し込み受付中!

2016.10.11

前回までのセミナー報告をUPしました!!

~知らないと損する~助成金活用セミナーの第1回を開催しました!!

2016.09.14

助成金活用セミナー開催!

随時申し込み受付中!

2016.02.10

TOPICSを更新いたしました。

2015.05.6

事務所風景を更新しました。

2015.02.23

Gaia Partner's

Club 第5定期総会の写真を掲載致しました

2014.11.28

事務所風景「事務所交流会」を更新致しました!

2014.10.28

前回までのセミナー報告をUPしました!!

「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.10.22

11/20開催!随時申し込み受付中!!

「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.10.6

10/17開催!随時申し込み受付中!!

「争族」にしないための相続セミナー2014

前回までのセミナー報告をUPしました!!

「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.9.19

TOPICSを更新しました

1.「経営者の方、必見!キャリアアップ助成金が拡充しました!」

2.「建設業の方へ。建設業許可更新をキャンペーン中!」

2014.8.29

前回までのセミナー報告をUPしました!!

「争族」にしないための相続セミナー2014